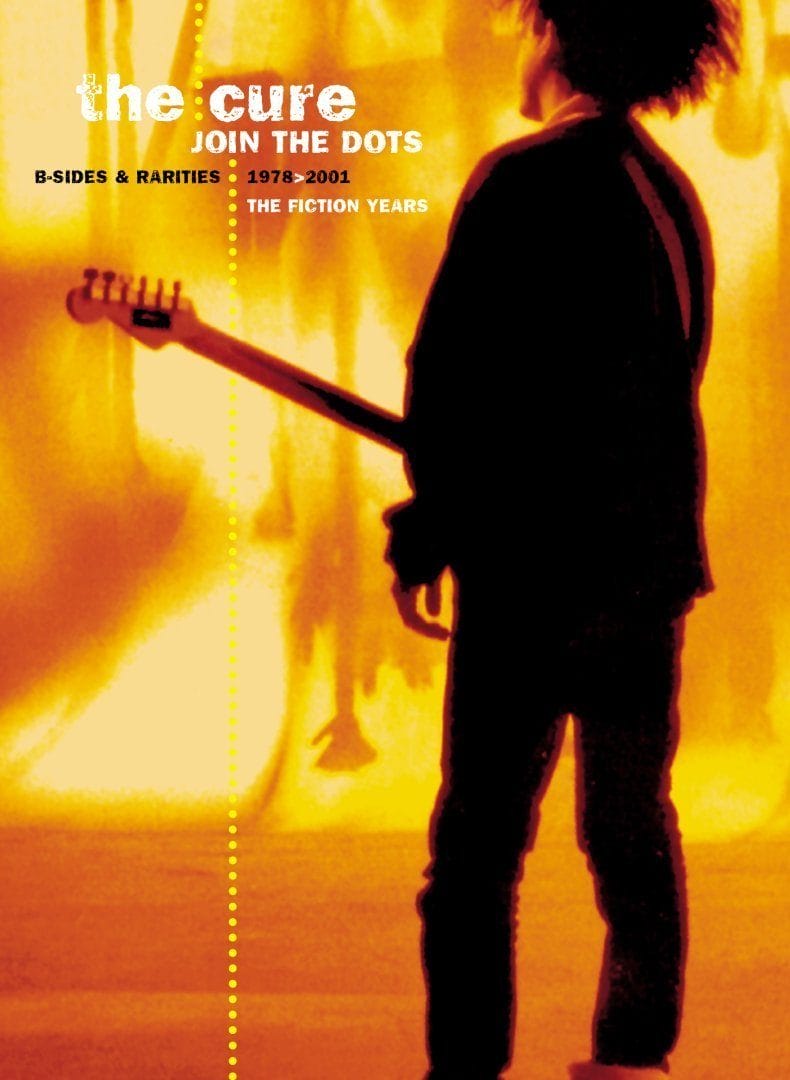

(Fiction/Polydor)

La nostalgie, tout le monde le sait, c’est pas joli joli. Une sale maladie, même, l’une des pire qui soient. Que l’on attrape, en plus, au moment où on s’y attend le moins. Et qui appuie là où ça fait mal. Très mal. En ce sens, Join The Dots, pantagruélique coffret de quatre Cd’s regroupant faces B, raretés et une poignée d’inédits, et scellant définitivement la longue collaboration entre The Cure et son label de (presque) toujours, Fiction, est une œuvre d’une dimension traumatisante. Parce qu’elle rappelle aux mélomanes ayant dépassé la trentaine que, oui, à une époque même pas si éloignée que cela, il existait un sésame précieux, attendu avec impatience, sacré Graal de tout fan digne de ce nom. Le single, donc, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était souvent le premier signe de l’évolution d’un groupe, l’introduction à son nouvel univers.

Il faisait l’objet de toutes les convoitises. À ce titre, les artistes savaient qu’ils ne pouvaient prendre ce format à la légère, qu’ils leur fallaient soigner les compositions. TOUTES les compositions. Aujourd’hui, dans une industrie qui pleurniche sur son triste sort (la faute à qui ?), ce genre est commercialisé avec un seul et même morceau décliné en remixes plus ou moins indigents réalisés à la va-vite (dans le meilleur des cas, c’est vrai, il y a aussi un instrumental mièvre ou une reprise bâclée), témoignage définitif de la désespérante primauté de la quantité sur la qualité. Un signe des temps. Que Join The Dots illustre malheureusement à merveille. Car ce coffret témoigne de ce processus de dépérissement général.

Mais aussi, bien sûr, de l’érosion créative d’un homme, Robert Smith, dont l’inspiration semble s’être éteinte à petit feu, en particulier depuis le début des années 90. Alors, comment ne pas être nostalgique à l’écoute de deux premiers Cd’s gorgés de chansons incroyables, pour lesquelles nombre de formations contemporaines auraient pu tuer père et mère. D’ailleurs, certains titres sont même devenus depuis belle lurette des classiques, ont conquis l’imaginaire d’un public qui a sans doute oublié que l’obsédant 10:15 Saturday Night n’était en 1978 que la “doublure” de Killing An Arab. La tension de l’élastique Plastic Passion, la noirceur du tarabiscoté I’m Cold ou la course effrénée de l’instrumental Another Journey By Train certifient l’ingéniosité d’un groupe rapidement soumis, pourtant, aux secousses telluriques des changements de formations.Les jusqu’au-boutistes seront ravis de retrouver la version originelle de Lament, livrée alors avec le magazine Flexipop, première incursion de Robert Smith dans le monde de l’électronique, avec l’aide du bassiste des Banshees, Steve Severin. Auparavant, Splintered In Her Head, face B de Charlotte Sometimes, laisse augurer des rythmiques martiales de Pornography. La douce mélancolie de Just One Kiss (pour faire la fine bouche, on aurait bien aimé retrouver la version longue), l’évidence pop de The Upstairs Room, puis de Throw Your Foot Away ou The Exploding Boy, compagnon de In Between Days en 1985, résonnent encore comme autant de preuves du soin que The Cure apportait à ces “obscures” compositions.

Même à l’époque de l’un de leurs albums les plus discutés – le bigarré Kiss Me Kiss Me Kiss Me – et au plus fort de la fameuse Curemania, Smith & co se permettent toujours le luxe de dissimuler quelques trésors, à l’instar du tourbillonnant A Japanese Dream ou de l’élégiaque A Chain Of Flowers, peut-être l’un de leurs morceaux le plus touchant. Un titre qui, rétrospectivement, peut-être même considéré comme le chant du cygne de cette fastueuse période, artistiquement parlant s’entend. Car, ensuite, on sera souvent confronté à des redites des titres phares (que le tempo soit lent ou enlevé), à des remixes paresseux (au hasard, le Dizzy mix de Just Like Heaven). Mais aussi, et surtout, on se verra infliger des reprises frôlant l’indigence, à commencer par l’horripilant (adjectif collant aussi bien à l’originale qu’à sa relecture) Hello I Love You des Doors, suivi d’une effarante version du Purple Haze de Jimi Hendrix, dont Smith avait pourtant su travestir en 1979 le Foxy Lady en new wave concassée.

Sans même parler du ridicule Young Americans, qui doit toujours faire rigoler son géniteur, David Bowie. Et les quelques soubresauts éparpillés ici et là sont comme autant d’arbres cachant la forêt, stigmatisent une irrémédiable descente aux enfers, que The Cure a pourtant fini par endiguer en 2000 avec la sortie d’un album mésestimé, Bloodflowers. À la fois sidérant (la période 1978-1987) et attristant (la suite, sauf rares exceptions, donc), Join The Dots est donc plus important qu’un simple coffret destiné aux fans, il est un document à valeur historique, un cas particulier reflétant à la perfection la lente mais irrémédiable décadence artistique collective. Putain de nostalgie, tiens.