Magic vous propose en avant-première et en exclusivité les bonnes feuilles du livre "New Order, Blue Monday" de Frédérick Rapilly, premier volume de la collection seveninches des Éditions Le Boulon, une série d’ouvrages sur les chansons qui ont changé nos vies.

Ceci est la reproduction de la colonne «Si je ne l’achetais pas tout de suite, quelqu’un d’autre le ferait à ma place» parue dans l’hebdo pop moderne n°46.

Extrait du prologue

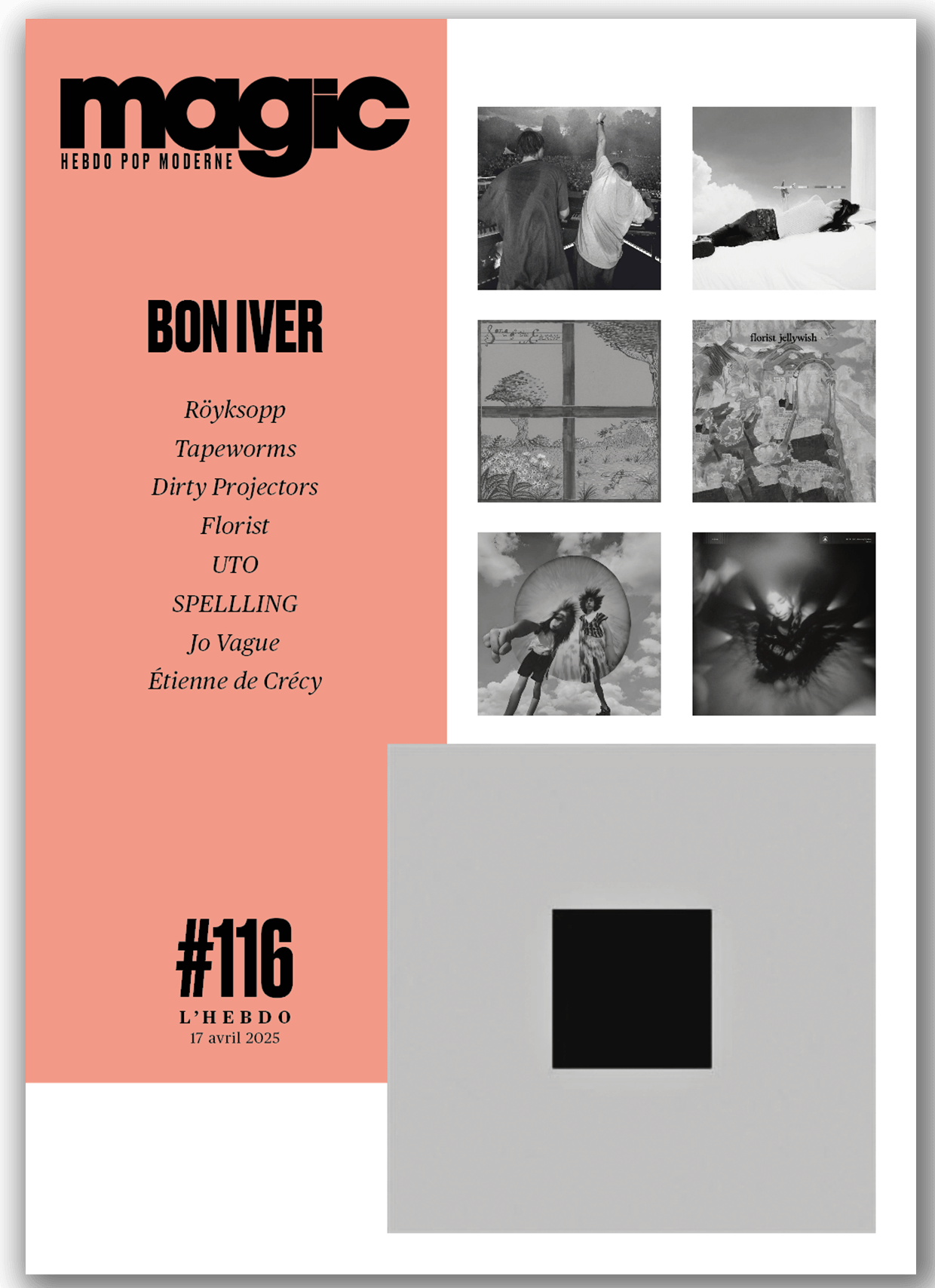

La première fois que j’ai entendu le morceau Blue Monday, je n’étais pas bien grand, ni très vieux… Quinze ans, sans doute. Cela devait être au printemps 1983. Je me souviens que j’étais dans ma chambre d’adolescent en Bretagne, au premier étage, avec une vue imprenable sur le cimetière dont le mur en pierres de granit commençait juste au bout du jardin de la maison neuve où nous venions d’emménager avec ma mère et ma sœur. Dans l’après-midi, je venais de m’acheter Blue Monday, le maxi 45 tours de New Order. Ce n’était pas mon premier disque d’eux. Je crois que je m’étais procuré avant un exemplaire de Everything’s Gone Green lors d’un séjour à Londres, mais je n’en suis pas tout à fait sûr. J’avais payé avec des billets en francs, la monnaie de l’époque. En rentrant, j’avais commencé par observer longuement cet étrange carré noir protégé par une fine couche de cellophane sans aucune mention inscrite nulle part, avec juste son liseré de couleurs vives sur un des côtés dont j’ignorais alors qu’il avait un sens (ne vous inquiétez pas, l’explication viendra plus tard !). Je ne suis même pas sûr qu’à l’époque j’avais déjà vu, voire aperçu une disquette informatique, un floppy disk comme la pochette imaginée et dessinée par un futur célèbre graphiste dont je finirais par apprendre le nom était censé l’évoquer. Les ordinateurs ne faisaient pas encore vraiment partie du quotidien des adolescents. Sauf dans les films, comme WarGames avec Matthew Broderick mais celui-ci n’était pas encore sorti dans les cinémas… Non, dans mon souvenir, ce disque en format maxi 45 tours m’évoquait plutôt le sombre, majestueux et mystérieux monolithe qui apparaissait dans le film de Stanley Kubrick 2001, l’Odyssée de l’espace. Je trouvais l’objet beau, élégant, racé.

Comment je me l’étais procuré ? Sans doute, sûrement même, dans le seul, l’unique magasin de disques de ma petite ville de province, situé juste en face de la mairie. Je suis quasiment sûr que je ne l’avais même pas écouté. J’avais acheté ce disque parce qu’il était beau, et aussi… parce que je savais que c’était un disque de New Order. Je savais aussi que si je ne l’achetais pas tout de suite, quelqu’un d’autre le ferait à ma place. J’avais quinze ans et j’adorais The Cure (en particulier le morceau A Forest), Simple Minds (surtout les titres I Travel et Someone Somewhere in Summertime), un peu moins Depeche Mode (à l’époque), et beaucoup New Order. En France, on appelait «ça», cette musique, la new wave. Je ne savais pas qui était Joy Division. Je ne savais pas que leur chanteur Ian Curtis s’était suicidé. Je ne savais pas que New Order leur avait succédé. Internet n’existait pas encore. Il y avait juste deux magazines de rock, Best et Rock & Folk, et Bernard Lenoir le soir sur France Inter qui jouait les bons apôtres et évangélisait toute une génération de jeunes gens. Moi, chez New Order, j’aimais juste la pulsation groovy de Everything’s Gone Green, le tchakatchakatcha de la batterie sur le morceau, la guitare bizarre qui l’accompagnait et la voix un peu spectrale, blanche, sans manière du chanteur dont j’ignorais le nom. J’aimais aussi l’entrain étrange qui se dégageait du titre Temptation, les petites percussions qui tressautaient sans cesse pendant que le même chanteur marmonnait plutôt qu’il ne fredonnait ces “Ooooo / Ooooo / Ooooo”, puis répétait ces trois phrases qui me paraissaient cryptées “Oh, you’ve got green eyes / Oh, you’ve got blue eyes / Oh, you’ve got grey eyes…” mais sonnaient tellement bien dans mon anglais perfectionné lors de deux séjours en Irlande, du côté de Cavan puis de Limerick. Mais revenons à Blue Monday. J’ai enlevé avec mes ongles la fine couche de cellophane qui protégeait le maxi 45 tours. Délicatement, j’ai sorti le vinyle de la pochette en carton. Il était protégé par une deuxième pochette, ultra-fine aussi, entièrement noire, qui semblait adhérer au disque. Il fallait la tenir par le haut sur le côté avec la main droite pour le faire glisser en biais dans le creux de la main gauche. Dans mon souvenir, j’ai respiré, humé l’odeur du disque si particulière. Comme du réglisse mélangé à du goudron… Si cela se trouve, Blue Monday ne sentait rien et le cerveau vous joue des tours, mais pour moi, à quinze ans, Blue Monday de New Order avait ce parfum synthétique. J’ai déposé le vinyle sur la platine de mon père disparu quelques années plus tôt, celle que ma mère m’avait donnée, plutôt confiée, celle sur laquelle il écoutait les chansons de Jacques Brel. Et… Le choc.

Cette batterie qui semble mitrailler des inconnus, puis ce gimmick de synthé qui sautille, le coup des cymbales (je crois que cela s’appelle des charleys), et cette basse qui vient rebondir comme un énorme Malabar. J’adore. Je venais de trouver la bande sonore qui rythmerait toute ma vie… La plus triste des chansons pour aller danser. Et la plus funky des chansons mélancoliques. “How does it feel / When you treat me like you do…” Dans les pages qui vont suivre, je vais vous raconter l’histoire d’un morceau qui a (tout) changé, d’un tube mondial complètement improbable que l’on écoute encore aujourd’hui, d’une expérimentation de punks sans le sou en studio, dépucelés par les Sex Pistols un soir de concert à Manchester, fans de disco, déguisés en savants fous, une expérimentation qui a bien failli ne jamais être entendue après avoir été effacée malencontreusement par l’un de ses quatre auteurs…

Frédérick Rapilly

New Order, Blue Monday

Parution le 9 mars aux Éditions Le Boulon, collection seveninches, 128 pages | 12 €