Avec "Dans cent ans", Flavien Berger clôt une ambitieuse trilogie pop entrelaçant électro, chanson française et musiques savantes. Des souvenirs de contes enfantins aux projections vers des lointains incertains, il se confie avec sincérité et vivacité sur les moyens et les fins de sa pratique musicale.

Ton album s’écoute un peu comme un récit, une histoire. Est-ce que ça faisait partie de tes intentions ?

Oui, franchement. Ce n’est pas un album-concept dans ce sens, mais le fait de raconter des histoires, dans chaque moment de ma pratique, c’est ce qui m’intéresse. Plonger le cerveau de l’auditeur dans un bain narratif, sensitif. J’ai envoyé l’album à quelques amis, qui ne sont pas tellement axés musique, et ils m’ont tous dit : «Ah, là tu as vraiment mis ta voix en avant». Et je pense que ça participe de ce côté narratif, le côté «conte». Au fur et à mesure des albums, le vocal est mixé de plus en plus en avant, ce qui correspond pour moi à l’exercice de la pop : réussir à ce que la voix soit au-dessus, comme un nuage, ce qu’on appelle le «voc-up». Pour moi, c’est la conclusion des exercices de style que représentent ces trois albums [Léviathan (2015), Contre-temps (2018), Dans cent ans (2023), ndlr], qui incarnent ma proposition de musique pop. Mais ça s’est fait progressivement. À aucun moment le niveau de la voix n’a été un sujet de discussion pendant ce mix, alors que c’était complètement le sujet de tous les précédents. «What !? Il faut quand même que la batterie soit un peu forte.» Et là non. Et comme je prémixe tout, et que je ne mets plus d’effets sur la voix, il y avait une simplicité – je n’ose pas dire une pureté – de la voix, qui est devenue une évidence pour tout le monde.

Du coup, on a l’impression que tu parles à l’oreille des gens.

Eh bien, ça, en fait, c’était plutôt la ligne du disque précédent, où j’ai voulu calmer les emphases. Plutôt que de tout mettre à blinde de montées, de chœurs, de filtres, d’ouverture sur la basse, ou je ne sais quoi, jusqu’à l’explosion, j’ai voulu faire l’inverse sur Contre-temps : que le moment du break soit un moment de silence. Et ce que j’ai fait avec ce troisième album est un peu la synthèse de tout ça : conserver les intensités, mais calmer les emphases. L’emphase, ça vieillit mal en fait. Je travaille tout seul et parfois je me sauce tout seul : «Wha, on va aller big !». Mais souvent, tu n’as pas besoin d’aller big : on comprend ce que tu fais de toute façon.

Il y a un morceau, 莊子, qui est enregistré avec des talkies-walkies – avec ce son très médium, très téléphonique – qui rend encore plus fort cette impression que quelqu’un s’adresse directement à l’auditeur.

Oui, c’est issu d’une criée, d’un moment de lecture à haute voix autour d’un bivouac. Donc c’est exactement ça, ce passage, c’est lié à l’oralité : c’est quelqu’un qui lit des textes qui sont destinés à être transmis de cette manière. C’est un extrait d’un long poème du poète chinois Tchouang-tseu (IVe avant J.-C.), Le rêve du papillon [«Tchouang-tseu rêva qu’il était papillon, voletant, heureux de son sort, ne sachant pas qui était Tchouang-tseu. Il se réveilla soudain et s’aperçut qu’il était Tchouang-tseu. Il ne savait plus s’il était Tchouang-tseu qui venait de rêver qu’il était papillon ou s’il était papillon qui rêvait qu’il était Tchouang-tseu.», ndlr].

Oui, c’est une histoire connue, qui semble donner son sens au disque et qui appuie sa dimension narrative : au début, on a un peu l’impression d’être dans un rêve, de planer comme sur un nuage, et à un moment, il y a un réveil.

Oui, il y a clairement un réveil pendant le morceau-titre, Dans cent ans. En fait, je voulais parler du rêve depuis longtemps mais je me méfiais de ce truc, de ce cliché qu’on trouve toujours dans les films : «Ah en fait, c’était un rêve». Ayant commencé une analyse en 2020, c’était important pour moi de parler du rêve comme matériau de langage. Le travail que je fais en analyse lacanienne c’est ça : les mots ne veulent pas dire ce qu’ils disent immédiatement, les rêves sont des désirs déguisés. C’était important parce que je me retourne davantage et différemment sur mes rêves aujourd’hui, avec une nouvelle conscience, dans une attente, une veille. Et au moment de la composition de cet album, j’étais dans cet état de veille avec mes rêves.

D’ailleurs, tu sembles parfois remplacer certains mots par d’autres, comme par exemple quand tu dis «feu de tous les dingues» alors qu’on s’attendrait à entendre «feu de tous les diables», sur Berzingue. Il y a aussi souvent des petites surprises sonores, des sons inattendus dans tes chansons, comme ce “Oi!” qui sort de nulle part sur Feux follets, ou un arrangement quasi symphonique, sur Dans cent ans, au milieu d’un album de pop électronique plutôt minimaliste. Est-ce que c’est une manière d’être «disruptif», de créer la surprise, de susciter une attention différente ?

Oui, il y a une volonté de ne pas s’endormir, de ne pas être trop sérieux, de ne pas trop se prendre au sérieux, de ne pas être trop sentimentaliste, pas trop romantique. J’en parle moins aujourd’hui mais c’est quelque chose qui m’a toujours permis de prendre du recul sur ce que je fais. Disruptif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire à vrai dire, mais il y a une volonté de rupture, de basculement. Et en même temps, finalement, c’est drôle parce que le passage symphonique avec les vents à la fin de Dans cent ans, c’était le truc le moins inattendu que je pouvais faire, dans ce sens que c’est la répétition d’un geste que j’ai déjà fait dans les deux précédents disques, où le morceau éponyme s’étire en longueur et va vers une sorte de rencontre que j’ai avec la musique dite académique, la musique sérieuse, quelque chose d’un peu estudiantin que j’ai : montrer que j’en suis capable, montrer ce que j’ai à dire avec ces outils qui font partie de notre culture, depuis qu’on écoute de la musique enregistrée et avant même que la musique soit enregistrée. Pour moi, c’est la musique importante : dès qu’il y a des cordes et des vents. Qu’est-ce que j’ai à dire là-dedans avec les moyens que j’ai ? Pour Léviathan, c’était une espèce de tunnel de violoncelle. Sur Contre-temps, j’ai pris un quatuor. Et là, pour Dans cent ans, douze instruments à vent.

Comment travailles-tu d’ailleurs, sur quels outils ?

Sur un home studio portable. Mon ordinateur est mon multipiste numérique, mais je pourrais travailler sur bandes, je n’ai pas besoin de beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de field recordings, de sons embarqués, peu de MIDI finalement, beaucoup de prises directes de synthés, beaucoup de bidouillages, des rustines, avec un gros travail sur les textures. Je cherche toujours comment donner plusieurs niveaux d’écoutes à un même son, faire en sorte qu’il ne soit pas compréhensible tout de suite. J’aime travailler en home studio, à la maison. Je n’aime pas le studio. Le studio est un moment de haute anxiété pour moi. Tout me rappelle à ma condition de musicien qui ne connaît pas la musique, tout me rappelle que je ne suis pas instrumentiste. Le studio est un outil pour des gens qui délivrent rapidement, puisque c’est un outil qui coûte de l’argent. Il y a une injonction à la productivité. Je n’ai pas le syndrome de l’imposteur mais je préfère le do it yourself, le côté intimiste de la musique de chambre.

Dans cent ans commence par une chanson de séparation, comme Contre-temps. Et par un départ en avion également. C’est une manière de faire «décoller» l’album, l’écoute ?

Contre-temps n’est pas un disque de séparation, au contraire. Mais les événements feront qu’il est très lié à une séparation. Les yeux, le reste, par contre, oui, c’est une chanson qui parle de rupture et j’ouvre Dans cent ans là-dessus, bam. Au début des deux albums, il y a en effet un départ en avion, oui, avec Brutalisme et D’ici là. Il y a cette idée d’emmener l’auditeur dans un voyage, sans doute oui. Et l’avion est un bel outil de notre époque : on est une génération qui aura voyagé en avion, quand d’autres, avant ou après nous, non. D’ici là est mon premier morceau à sous-texte, le premier morceau où je me suis employé à donner l’impression de parler de quelque chose en parlant d’autre chose. Je n’étais pas sûr de vouloir dévoiler ça, mais en fait c’est un peu le sujet du disque. Dans cette chanson, je parle à la mort, je m’adresse à ma propre mort en fait. C’est la douce acceptation de ce truc qui nous concerne tous et toutes : comment on gère notre couple, notre duo avec notre propre mort. D’ici là est donc une fausse chanson d’amour. «Je pense à toi à chaque décollage» : je pense à la mort quand je prends l’avion. Et puis qu’est-ce qui va se passer quand la mort arrivera, et après ? Avec cet album, c’est la première fois que j’arrive à trouver la manière dont j’ai envie de parler de la mort. Dans Feux follets je parle du deuil, Soleilles parle de ça aussi. Et donc, c’est quoi la musique après la mort ? Dans cent ans parle de ça : je fabrique des disques de plastique, dans lesquels je grave des sillons, qui pourront encore être écoutés dans cent ans. Si je meurs demain, les disques existeront toujours, ce qui n’est pas anodin. Envoyer des disques aux quatre coins du monde, et dans le futur, comme des gros frisbees interdimensionnels, ce n’est pas rien. J’ai pas envie que ma musique me survive absolument, que je sois éternel parce que je suis un compositeur, mais ce n’est pas donné à tout le monde, et c’est quoi ce superpouvoir chelou qui fait que tu peux continuer à exister dans la vie des gens même après ta mort ?

Un geste «méta», qui parle de moi qui suis en train de découvrir et de faire cette musique

Flavien Berger

Tu penses que la postérité est une des raisons pour lesquelles tu fais de la musique ?

Non, au contraire, pour moi, la musique est extrêmement liée au présent. Quand je travaille, je ne vois pas le temps passer, je ne ressens pas la faim, je ne ressens pas la fatigue, je ne ressens pas le besoin social de sortir de ma tête. La musique est un refuge, quelque chose qui est arrivé dans ma vie à un moment où, je pense, j’avais besoin de cette activité-là. Au sens d’être actif, de générer quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose, de créer de la chaleur. Donc c’est lié au présent. Quand je fais de la musique, je ne la projette pas en live, ou en clip, au contraire, il n’y a plus de passé, plus de futur. Donc, je ne crois pas qu’il y ait la volonté qu’elle me survive. Mais, à partir du moment où elle gravée dans le vinyle, ou dans un disque dur, ce n’est plus toi. Tu es dans les tympans.

Cet album est donc un autoportrait ?

Oui, je ne voudrais pas utiliser trop de termes journalistiques contemporains, mais cette trilogie d’albums pop formée par Léviathan, Contre-temps et Dans cent ans est un geste «méta», qui parle de moi qui suis en train de découvrir et de faire cette musique. C’est mon rapport avec cette entité qu’on a appelée musique, qui peut être définie de plein de manières, différemment à plein d’époques différentes, qui a une raison d’être différente pour chaque personne, et pour chaque époque. Léviathan, c’est la rencontre avec ce gros monstre tentaculaire, qui est partout, même dans la nature. Contre-temps, c’est la matière elle-même de ce truc – le temps. Ce qui constitue la colonne vertébrale de la musique c’est son imprégnation dans le temps. Et là, la fin, Dans cent ans, c’est l’objet disque qui part dans le temps et l’espace, et qu’est-ce qui se passe une fois que le disque est lancé ? Qu’est-ce qui se passe après la musique, après que tu sois mort ? Je laisse tourner le disque, je suis hors de cette rotation. Donc c’est aussi de la musique qui parle d’elle-même.

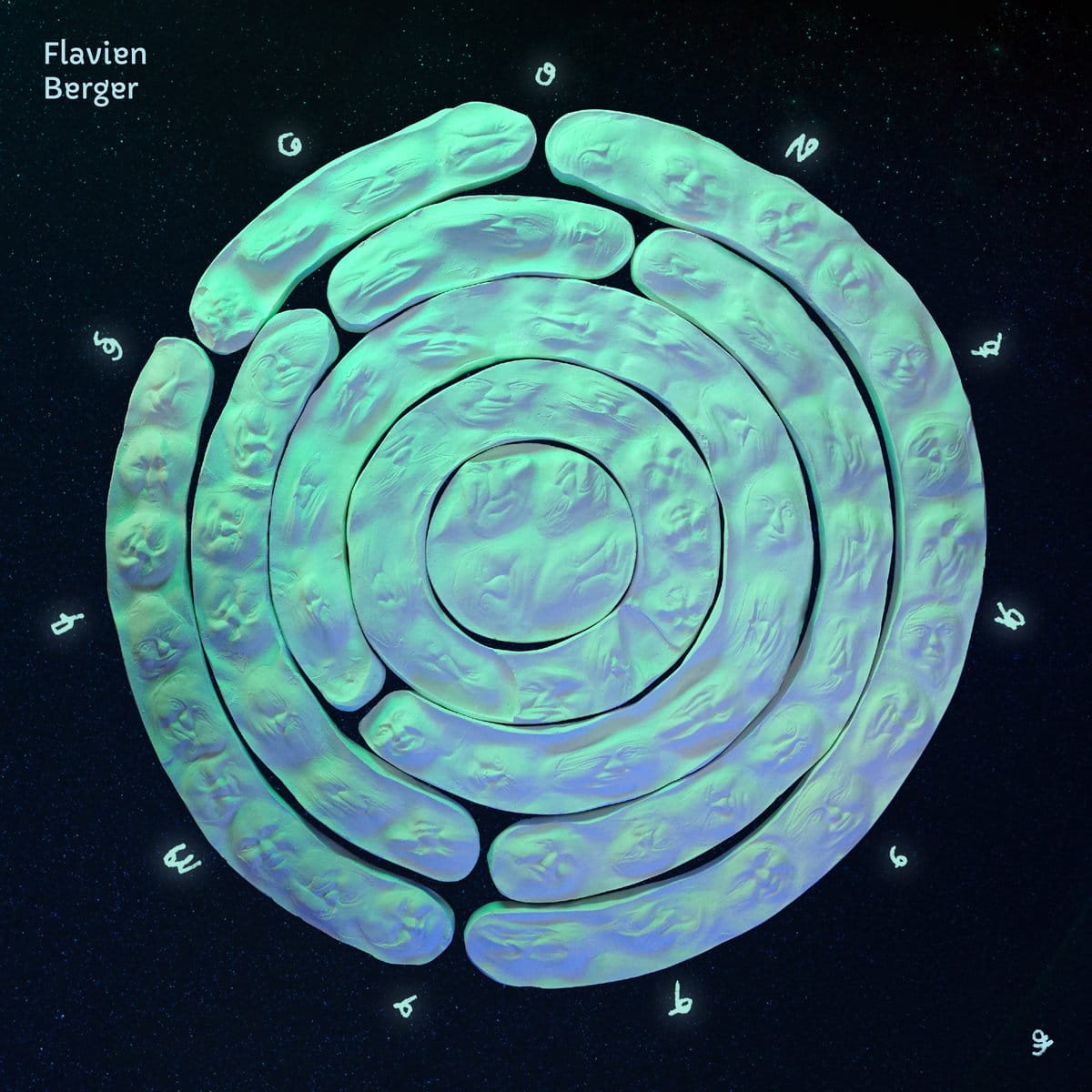

Le serpent, du coup, c’est un peu la figure de l’ourobouros. Tu as un vrai côté mystique ?

Oui, il y a de ça. L’ourobouros, c’est une image positive. On parle du serpent qui se mord la queue, mais ça représente un cycle, avec ce qu’on peut imaginer de réincarnations, de renaissances. Je pense être assez mystique oui, spiritualiste. Tu joues avec des symboles, donc tu joues avec un tarot qui était là bien avant toi, qui sera là bien après toi. J’investis beaucoup de métaphores, donc à un moment, ce côté mystique intervient via une mystique populaire. Je me sers d’outils qui sont «pop».

Oui, d’ailleurs, tes chansons me font penser au travail de Joseph Campbell, qui a synthétisé les grands récits mythologiques et qui a inspiré George Lucas pour l’écriture de Star Wars.

Ah oui, le théoricien du «monomythe». Oui, d’où la création d’une trilogie en fait, qui est la structure du mythe populaire par essence. C’est fastoche, tu as un numéro un, un numéro deux et un numéro trois, le tabouret tient : c’est bon on a trois pieds. C’est pour ça que j’ai du mal à ne pas parler des autres disques en perspective de celui-là. J’ai préparé ma petite trilogie, je la conclus comme je voulais la conclure. Je n’ai pas pris énormément de risques en fait, c’était un peu bordé. J’ai des morceaux à chiffres [88888888 pour Léviathan, 999999999 pour Contre-temps, 666666 pour Dans cent ans, ndlr], j’ai celui qu’Arthur Peschaud aime bien appeler «le morceau de bravoure» qui est le titre éponyme très long avec un détricotage se terminant vers un truc plus académique, j’ai mes motifs.

L’étymologie du mot «diable» : celui qui divise, le double, l’altérité qu’on est nous

Flavien Berger

Et pourquoi le diable, qui est la figure centrale de cet album ?

J’avais un rendez-vous avec le diable. Avec Satan. Avant même de faire mon premier album, je savais que je voulais, que j’allais faire un disque sur le diable. Je voulais que les trois disques finissent par «tan». Puis, j’ai pensé au diable, à Faust, je me suis emberlificoté là-dedans. Je ne savais plus où me positionner pour parler de ça. De quelle morale je parle, de quel manichéisme je parle, quels dogmes je mets en perspective ? Je voulais parler du blues, mais un moment, l’idée d’appropriation m’a fait flipper. Pareil pour le vaudou. Et puis c’est venu naturellement avec l’étymologie du mot «diable» : celui qui divise, le double, l’altérité qu’on est nous. Et là, pour le coup, c’est le miroir : Satan, c’est nous. C’est nos actions, ou les actions qu’on ne fait pas. Chacun gère son diable. Manage ton diable ! Donc, il est là, en cosmétique, grand-guignol. C’est le Satan de Halloween, pas celui de Salem. J’avais besoin d’un décorum qui soit un peu grimaçant. Il y a un truc presque latin, mexicain, de la mort joyeuse, du diable qui sourit. Je ne veux pas que ce soit moraliste.

Notre chronique de Dans cent ans est à lire ici.

Trilogie, volumes 1 et 2

Léviathan (2015)

Épique et joueur, Flavien Berger n’aime rien tant qu’à dévier ses titres de leurs cibles initiales, entre expérimentations 70’s, mélancolie 80’s et dance 90’s. […] Sa façon de composer, en improvisation totale et en jeu permanent, autorise une liberté artistique sans équivalent et développe surtout une sensation rare de puissance et d’espace comme sur l’incroyable symphonie en clôture de ce premier album. Inattendu et renouvelé, le grand frisson de Léviathan n’attend guère. Entrez dans la cinématographie poétique de Flavien Berger. – Alexandre Cognard, Magic n°191

Contre-temps (2018)

Tout ce nouvel album de science-fiction surfe ainsi sur le temps, sous toutes ses facettes : le temps linéaire, chronologique (celui de la durée d’une chanson), le temps discontinu, épiphanique (le moment de la rencontre, de l’événement, de l’accident), mais aussi le temps historique, celui d’une histoire de la pop au sens large (variété, R’n’B, synthpop), dessinant ainsi, peut-être, la chanson du futur. Faite d’Auto-Tune et de loops libres de droits, théorique mais accessible, celle-ci opère contre la morsure du temps (Castelmaure), en treize vignettes pleines de sincérité, de tendresse, de spontanéité. – Wilfried Paris, Magic n°211