Nick Cave et ses Bad Seeds se produiront à Rock en Seine le vendredi 26 août. Songwriter à l’encre noire doublé d’un showman étincelant, l’Australien porte quarante années d’orages, de vices et de grâce dans ses chansons.

Ceci est la reproduction du guide d’écoute «Nick Cave, splendeurs des ténèbres» paru dans la revue Magic n°224.

Sur le papier, les cinq premières minutes de la discographie de Nick Cave lui appartiennent à peine. Elles sont empruntées à Leonard Cohen, portent la marque du poète folk à tous les coins de vers, et pourtant, en ce mois de juin 1984, ne peuvent être autre chose que la propriété exclusive d’un Australien de 26 ans à la figure blanche, les cheveux noirs chargés d’électricité et le regard bleu glacier. Nick Cave se saisit d’Avalanche comme s’il ne comptait jamais la rendre ; sa version entre le théâtre et l’épouvante fait descendre le ciel, gronder des menaces et pleuvoir la batterie en soudaines averses. C’est lui «le bossu» ici-bas et Dieu «sur le piédestal». Lui, oiseau de malheur et junkie, qui ouvre ici sa carrière formelle après sept années d’une préhistoire sauvage au micro de The Birthday Party. L’album a pour titre From Her to Eternity, crédite Nick Cave sur la pochette et mentionne, au dos, le concours d’un équipage d’hommes en noir qui le suivra partout ou presque : The Bad Seeds.

En 2022, si l’on range à part le tout récent Seven Psalms (qui n’est pas un disque de chansons à proprement parler), les cinq dernières minutes de la discographie de Nick Cave sont celles de Balcony Man. Une déclaration d’amour dans le lit défait d’une matinée ensoleillée, avec cordes et piano en pente douce et quelques lueurs arrachées au cauchemar de ses récentes années. Le morceau conclut l’album Carnage (2021) enregistré avec l’ami Warren Ellis, homme à tout jouer des Bad Seeds depuis 1993 et grand créateur d’atmosphères depuis que la mort tragique de l’un des fils de Nick Cave, Arthur, en 2015[1], a effondré les fondations de leur musique.

Avalanche et Balcony Man sont distants d’une vingtaine d’albums studio et de toute une périphérie de live, bandes originales de films, romans, poèmes. Un art dévorant où l’artiste et sa propre projection se confondent (voir le docufiction 20,000 Days on Earth de Iain Forsyth et Jane Pollard). Où blues, post-punk, gospel et rock tiré à quatre épingles forment une ronde plus qu’une suite de tronçons. Où la Bible se frotte au grotesque, au romantisme, aux perversions. Et où le showman foudroie sur scène les géniales inspirations du songwriter assis à son bureau. Impossible à embrasser en entier ici, l’œuvre de Nick Cave s’est prêté à nos prélèvements arbitraires.

1. PICK YOUR POISON

Your Funeral… My Trial (1986)

Tender Prey (1988)

Un hall néobaroque et décati, celui du Grand Hotel Esplanade, à Berlin. La danse des lumières rougeoyantes sur le visage de l’acteur Bruno Ganz. Et, comme échappée d’un orgue de barbarie déglingué, cette historiette lugubre qui grince aux oreilles de la foule et semble ramper au plafond : The Carny, jouée sur scène par Nick Cave and the Bad Seeds. La séquence est immortalisée par Wim Wenders dans son film de 1987, Les Ailes du désir ; la chanson tirée du quatrième album du groupe paru un an plus tôt : Your Funeral… My Trial. Un disque fidèle à l’image que The Carny aura laissée sur la pellicule du réalisateur allemand : nocturne, envoûtant et moins fou dangereux que traître et vénéneux. Trois ans après leur formation sur les cendres de The Birthday Party, Nick Cave et ses Bad Seeds (Mick Harvey, Blixa Bargeld, Barry Adamson et Thomas Wydler à ce moment-là) renoncent définitivement au découpage sidérurgique qui faisait leur fond sonore et calment un peu leurs hurlements à la lune. Avec pour résultat la plus forte suite de chansons qu’ils aient enregistrée jusque-là. Du très louche Sad Waters à cette reprise, intouchable dans sa cavale, du Long Time Man de Tim Rose.

À peine deux ans plus tard, la cavale s’arrête net sur le seuil de son successeur. Il n’y a qu’un seul moyen d’entrer dans Tender Prey et c’est en passant par The Mercy Seat, son piano-tocsin, ses guitares et ses cordes en fusion et le stream of consciousness tout entortillé de son condamné à mort. Avec cette tempête sous un crâne en train de griller, Nick Cave rapproche la chaise électrique du trône de Dieu et écrit le grand classique de son répertoire – validé par l’un de ses héros, Johnny Cash, qui reprendra le morceau en 2000 sur American III: Solitary Man. Il y a des potences, des brebis galeuses, des fers d’esclaves, de longues nuits au supplice et même le fantôme de Blind Willie Johnson (City of Refuge) dans cet album corrompu et prosterné comme une bourgade de Faulkner. Et, dans ce décor Southern Gothic, quelque chose de la spirale qui entraîne alors le leader et son groupe vers le fond. Pendant l’enregistrement, l’héroïne (ou les tentatives de sevrage) abîme les relations et complique le travail en studio au point que chacun des protagonistes semble en avoir gardé un souvenir affreux. Glissée dans les sillons du disque, cette tension extrême est pour beaucoup dans son pouvoir de contagion.

2. LE CONFORT DU SUCCÈS

Let Love In (1994)

Les années 1990 de Nick Cave tiennent un peu du paradoxe. À la ville, elles ne sont ni clean ni paisibles. Dans sa carrière en revanche, elles installent un songwriter adulte avec ses plus gros succès critiques et publics. Des disques que l’on peut admirer pour leur autorité mais aussi trouver un peu trop zélés dans leur respect des canons de l’artiste. Sur la série de quatre albums qui s’étend de The Good Son (1990) à Murder Ballads (1996), l’état de la musique est en tout cas assez stationnaire. Nick Cave porte une nuque longue, flotte dans ses vestes de costume, et interprète ses dernières compositions avec des mimiques d’acteur affecté. Dans le même temps, les arrangements gagnent en détails avec l’arrivée de nouveaux Bad Seeds (Conway Savage, Warren Ellis, Jim Sclavunos, Martyn P. Casey) et un vernis sonore plus présentable est même déposé sur ses marottes sinistres et ses coups de sang – Nick Cave dira regretter la production de David Briggs sur Henry’s Dream, sans se rendre compte que la vraie faute de goût se situe plutôt sur The Good Son. Le résultat serait qu’un seul disque peut les représenter tous : Let Love In (1994), pour sa qualité supérieure et ce Lay Me Low tenu d’une voix impériale.

3. AU SERVICE DE LA MAJESTÉ

The Boatman’s Call (1997)

No More Shall We Part (2001)

Sur cent fans de Nick Cave, combien ont basculé en 1997, touchés par la puissance d’élévation du piano et la prise de parole d’Into My Arms, d’une blancheur incongrue ? “I don’t believe in an interventionist God / But I know, darling, that you do / But if I did I would kneel down and ask Him / Not to intervene when it came to you”… Avec pareille entrée en matière et grâce au miracle répété de ses mélodies (le niveau de la face A ne s’explique pas, la B n’est pas très loin), The Boatman’s Call ramène encore à Nick Cave de nouveaux convertis. C’est en quelque sorte sa crise de la quarantaine à lui. Un chef-d’œuvre recueilli autour du vide laissé par deux femmes – la mère de son fils Luke, Viviane Carneiro, puis PJ Harvey, après une brève relation – où des Bad Seeds en sourdine accompagnent ses doutes et sa foi chancelante sur des ballades qui pourraient prendre n’importe quel cœur endurci dans leurs tristes filets. Les fans qui étaient là bien avant sa venue lui reprocheraient presque la place envahissante qu’il a pris dans sa discographie. Mais pour tous ceux qui ont répondu à son appel lointain et n’en sont jamais revenus, le dixième album de Nick Cave and the Bad Seeds restera le plus beau des services rendus.

Le suivant n’a pas eu la même vie. Depuis sa sortie au printemps 2001, No More Shall We Part a tout d’un grand disque en manque d’affection. À commencer par son auteur qui l’a très vite rayé de ses setlists pour n’en garder que deux titres. Comble de sa mauvaise fortune, ceux qui l’aiment beaucoup ne s’en rappellent qu’une fois sur deux. Lui colle à la peau l’image d’un Nick Cave de salon, un peu pépère, un peu geignard, compensant par la surenchère lyrique les sentiments qu’il n’inspire pas spontanément. C’est un portrait grossier, que rien n’alimente vraiment si ce n’est l’éloignement. Comment ignorer, autrement, la masterclass de ces Bad Seeds en majesté augmentée ? Le retour des orages (attention à The Sorrowful Wife !), les rythmiques frémissantes sous le piano roi, ce violon fugueur ou, dans les rôles secondaires, la bonne intuition d’avoir fait appel aux sœurs Kate et Anna McGarrigle pour leurs chœurs en coton. Il faut aussi y voir le signe d’un changement de tutelle à demi prononcé. Le son du groupe glisse ici des mains de Mick Harvey et Blixa Bargeld vers celles de Warren Ellis. Avec des conséquences pour la suite.

4. À BRAS OUVERTS

Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004)

Il y a des chances pour qu’Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus n’existe pas sans Nocturama. Qu’il fallait absolument passer par cet album moyen, raté diront certains – le premier et le seul de sa discographie en réalité – pour que jaillisse un an plus tard l’œuvre la plus généreuse, vivante et grande ouverte qu’a fait paraître Nick Cave. Quand il entre aux studios Ferber en mars 2004, l’histoire ne nous dit pas ce qu’il tient le plus à effacer. Le sentiment de s’être laissé aller à toutes les facilités ? L’absence du guitariste et compagnon de toujours Blixa Bargeld, déçu par la démocratie plus si participative du groupe et parti se consacrer entièrement à sa première créature, Einstürzende Neubauten ? Ou simplement la conclusion trop facile qui voudrait que son inspiration soit à sec maintenant qu’il est un papa et un mari heureux ? Quoi qu’il en soit, c’est un strike ! Ce double album (double volume et double identité) renouvelle une bonne partie de la grammaire des Bad Seeds et balade Nick Cave là où on ne pensait jamais le croiser – à folâtrer au milieu des flûtes de Breathless par exemple, ou raide amoureux dans la floralie de Nature Boy. Une vitalité aussi éclatée et éclatante se chérit, d’autant qu’elle continue à faire exception aujourd’hui.

5. QUINQUA À L’ÂGE DE PIERRE

Grinderman 2 (2010)

En 2006, Nick Cave a envie d’une deuxième peau. Une peau de bête pour être précis, du genre Cro-Magnon. C’est la naissance de Grinderman, side project tout en instincts primaires et en technique rudimentaire où il embarque trois des Bad Seeds, Warren Ellis, Jim Sclavunos et Martyn P. Casey. Le groupe doit son nom à un blues de Memphis Slim et à une expression d’argot désignant un homme dont les performances au lit en font une menace pour tous les maris en ville. À ceux qui n’avaient jamais retenu que le sérieux de son œuvre et raté la dérision, difficile d’y échapper désormais entre ce nouveau look avec moustache «d’acteur porno» (sic) – sa façon à lui d’aborder sereinement ses 50 ans, blague-t-il sur son blog The Red Hand Files – et des paroles à l’avenant (au hasard : Worm Tamer et son “Well my baby calls me the Loch Ness Monster / Two great big humps and then I’m gone”). Bilan de cette récréation qui aura duré jusqu’en 2011 : des guitares, des mandolines et des violons électriques martyrisés, des live incandescents et deux albums. Un premier qui ferait un peu punching-ball et qui leur aura sans doute été plus utile qu’à nous. Mais surtout un deuxième, Grinderman 2, où le groupe prend exemple sur le loup qui orne la pochette et sort de sa tanière pour montrer les dents.

6. SANS MICK HARVEY

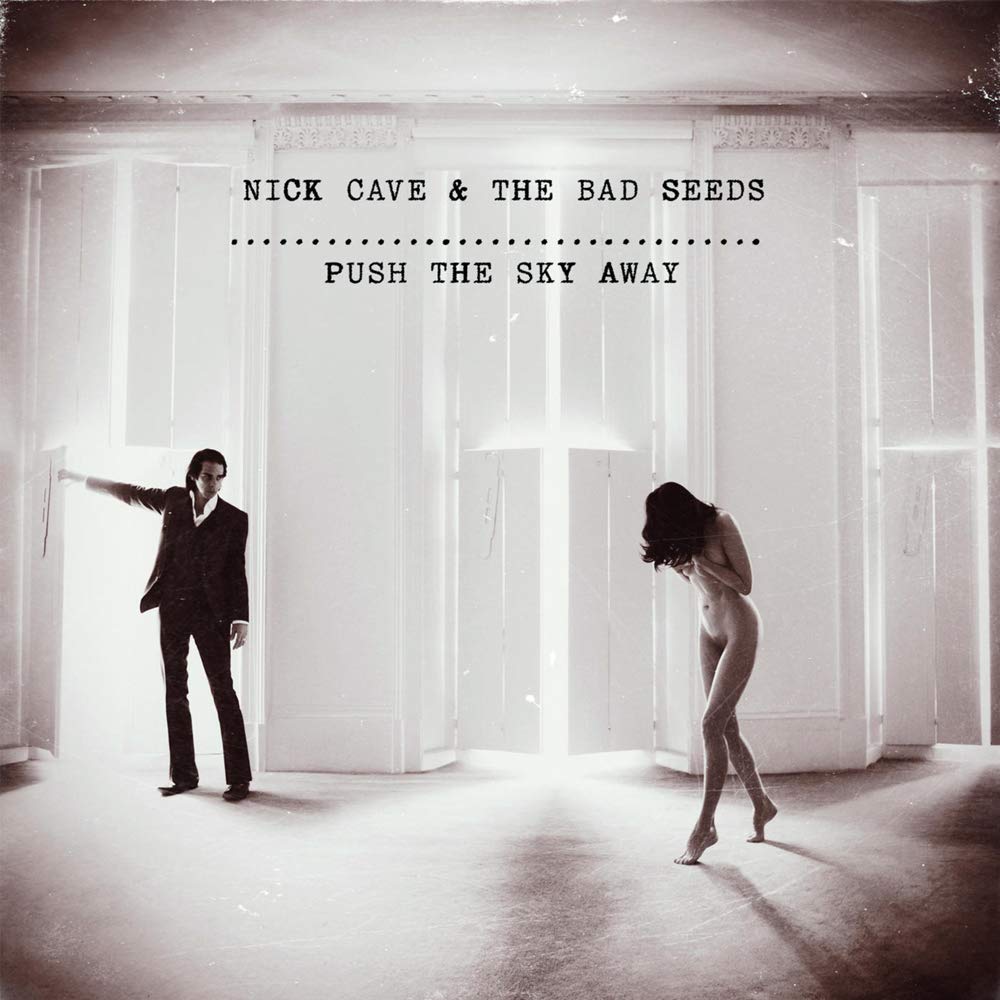

Push the Sky Away (2013)

Nick Cave et Warren Ellis emmènent le reste du groupe dans ces paysages sonores moins balisés, lui autorisent encore une assise rythmique «classique», des guitares grande classe et des mélodies déclarées

Est-ce le départ de Mick Harvey, en 2009, qui décomplexe finalement Nick Cave et Warren Ellis ? Push the Sky Away paraît quatre ans après la démission du dernier membre originel des Bad Seeds et pourrait typiquement ressembler à un projet que les deux hommes auraient porté depuis un moment sans oser le mettre sur la table. Une bifurcation timide mais réelle vers la petite trajectoire parallèle qui est la leur depuis presque dix ans : la cosignature de bandes originales atmosphériques pour le cinéma. Le binôme emmène le reste du groupe dans ces paysages sonores moins balisés. Lui autorise encore une assise rythmique «classique», des guitares grande classe et des mélodies déclarées. Mais laisse aussi une météo humide gripper sa mécanique. Son caractère intranquille pèse jusque sur la voix de Nick Cave, qui n’a ici que le crescendo de Jubilee Street pour nous toiser comme à son habitude. Elle flotte souvent beaucoup plus bas, prise entre un ciel couvert et une lande sculptée par les frimas des synthés et des boucles grouillantes. “You’ve got to just keep on pushing / Push the sky away”, exhorte-t-elle dans un dernier souffle avant de s’évanouir derrière le trouble rideau de la chanson-titre. À l’altitude zéro, l’un des plus hauts sommets de Nick Cave and the Bad Seeds.

7. LES JOURS D’APRÈS

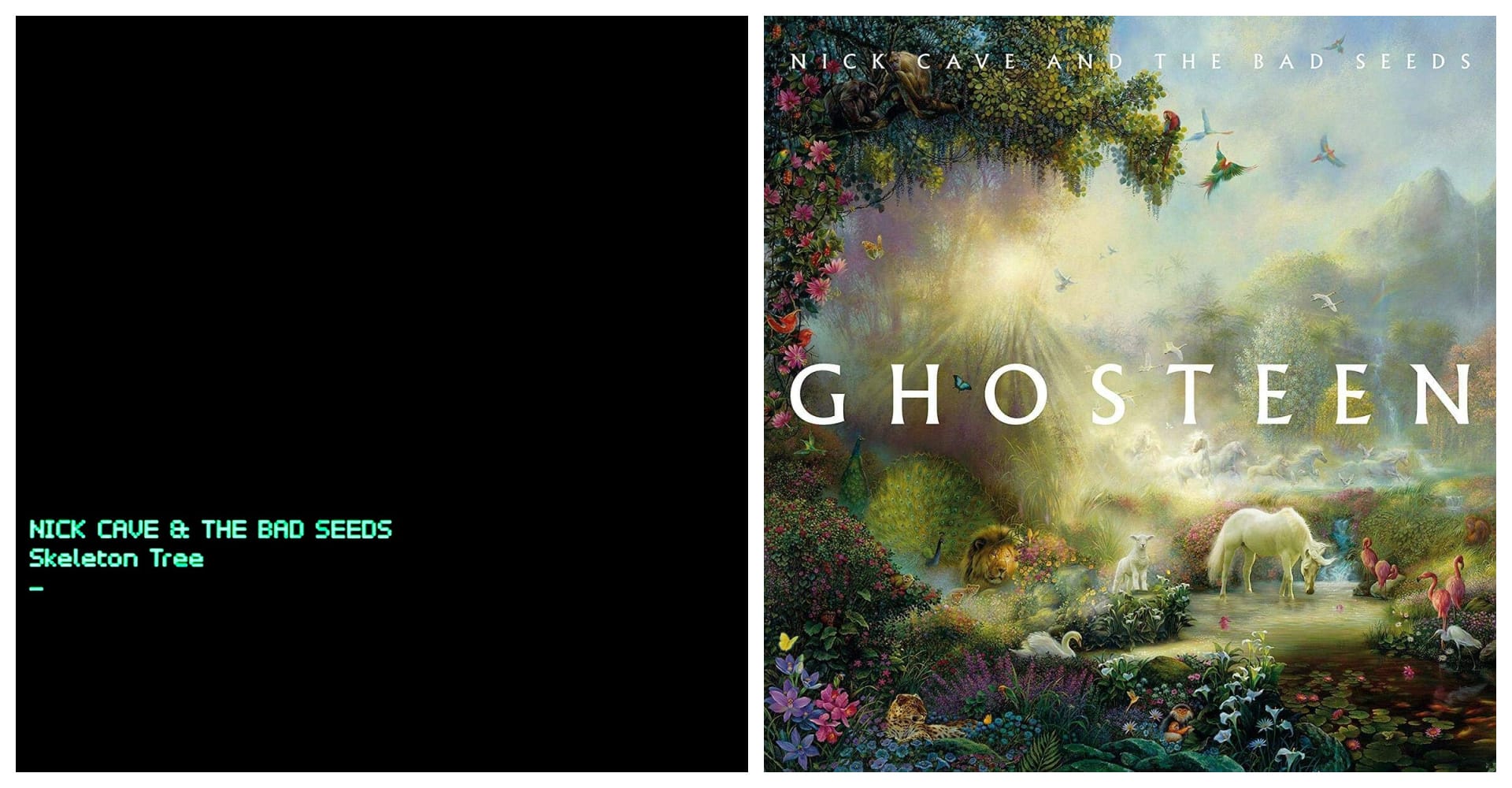

Skeleton Tree (2016)

Ghosteen (2019)

Longtemps, Nick Cave a travaillé dans la fiction, se mêlant à la comédie humaine pour la rejouer en chansons immaculées ou malsaines. Tout ça prend fin à l’été 2015, quand la mort se présente sous sa forme la plus cruelle et lui enlève l’un de ses deux plus jeunes fils, Arthur, à l’âge de quinze ans. Que les plans, le sens ou même la source de sa musique ne soient plus du tout les mêmes à partir d’ici est une évidence pour qui se branche, dès l’année suivante, sur les ondulations du ténébreux Skeleton Tree. Entamé avant le drame mais bouclé après, le disque reprend la palette sonore de Push the Sky Away, la débarrasse presque intégralement de ses traces de vie organique et ouvre, sous le chant brisé de Cave (difficile I Need You), de prodigieux trous noirs au langage électronique. L’œuvre, principalement, d’un Warren Ellis propulsé maître des machines, qui prend plus de place ici que tous les autres Bad Seeds réunis.

Trois ans plus tard, c’est en répondant à la question d’un fan que Nick Cave annonce sur son blog l’arrivée imminente du double Ghosteen. Une première diffusion en direct est programmée dix jours plus tard sur YouTube et en attendant, personne ne sait trop quoi faire de la pochette dévoilée : radieuse, féérique et surtout kitschissime… Elle s’avère finalement, et contre toute attente, la figuration exacte de tout ce qui fait la beauté de ces deux disques. Le bestiaire nous signale l’adaptation du drame familial sur le modèle d’une fable, sa détresse confiée à une poésie pleine de tendres enluminures (ourson, plume, flocon, galion volant). Le design, lui, préviendrait de la couleur des synthétiseurs, où le Bowie de Warszawa tutoie aussi une forme de toc seventies. Et la trouée de lumière, éblouissante, dirait la fin prochaine de l’asphyxie. Arrachés au vide de Skeleton Tree, les mots de Nick Cave voguent cette fois sur une mer incertaine, pris dans le roulis du déchirement ou de la paix qu’ils appellent. Des chœurs, des cordes et une plus rare tension rythmique (Hollywood, à absolument vivre en live) les escortent parfois mais ne leur dictent presque aucun tempo. Il n’y en a plus besoin à ce degré d’humanité.

[1] Nick Cave a également perdu il y a quelques semaines son fils aîné, Jethro Lazenby, disparu à l’âge de 31 ans.